當農耕與文化相遇,當風光與康養相融,龍新鄉正手握溫泉、農耕、生態“三張牌”,全力推進農文旅融合的“破圈”實踐。近年來,龍新鄉立足區位優勢和資源稟賦,積極探索“農業+文化+旅游+康養”融合發展,聚焦“文旅+百業”融合發展模式,整合農耕體驗、農事研學、休閑觀光、徒步旅游、溫泉康養等多元資源,構建起業態豐富、功能完善的鄉村旅游新格局。

串珠成鏈,讓“顏值”與“內涵”同頻共振。依托得天獨厚的生態基底與濃郁的民族文化,龍新鄉以“集點、連線、匯面”策略,將山水風光、文化遺產、康養資源聚點成線。從雪山村3A級景區的云海松濤,到勐冒農莊的農耕野趣;從蚌渺湖周末營地的親子歡語,到黃草壩溫泉的氤氳暖意,一個個特色景點被“串聯”成線,形成“春可踏青研學、夏賞田園風光、秋能泛舟觀景、冬享溫泉康養”的全季旅游矩陣。更令人期待的是,雨辰灣、河嵐灣、三關溫泉等康養項目與雪山農文旅研學中心正加速建設。未來,游客既能在田間體驗播種收割的辛勞,也能在研學課堂觸摸農耕文明的脈絡,更能在溫泉湯池里卸下旅途的疲憊——這種“白天撒野山水間,夜晚棲息鄉愁里”的旅居體驗,正是龍新鄉對“顏值”與“內涵”的雙重打磨。

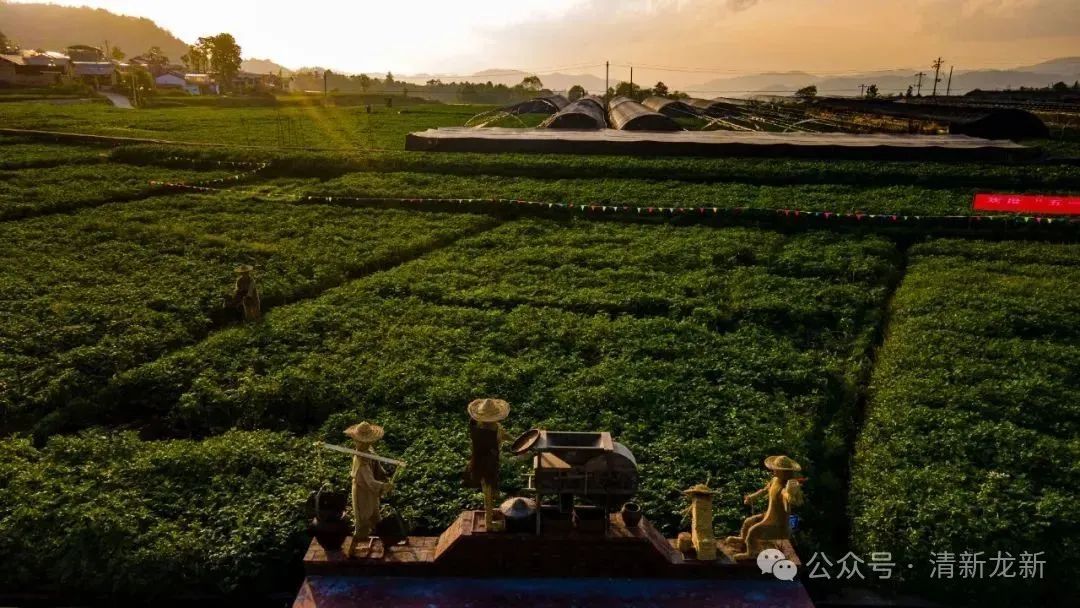

產業筑基,讓“旅居”有了長久的“煙火氣”。龍新鄉以黨建為引領,將“一村一品”與文旅康養深度嫁接,讓旅居者不僅能“看風景”,更能“品生活”。在勐冒村,黑土地上的“馬鈴薯-玉米-青菜”一年三熟輪作模式,既鼓了村民腰包,也為游客提供了“從田間到餐桌”的農耕體驗;雪山村的“公司+基地+農戶”林下種植模式,讓草血竭、茯苓等中藥材既成了“生態名片”,也成了康養產品的“源頭好料”;荊竹坪村的石斛產業從盆栽觀賞到精深加工,讓“仙草”變身旅居伴手禮......菜子地村的安吉白茶、金銀花,茄子山村的白花木瓜,繞廊村的姬松茸,這些帶著“龍新印記”的農特產品,通過文旅渠道走向更廣闊的市場,也讓“旅居龍新”多了一份“把味道帶回家”的念想。

文化鑄魂,讓“鄉愁”成為最動人的“旅居IP”。 龍新鄉深挖民族民間文化,讓老手藝、老民俗成為旅居者的“精神原鄉”。雪山村修復的11座水碾水磨,轉動著農耕文明的記憶;勐冒村廖家寨文化大院里,僑鄉故事在歌聲中代代相傳;黃草壩村的傈僳族“刀桿節”上,非遺絕技讓游客驚嘆連連。從“美麗雪山鄉村旅游文化節”的茶香四溢,到“勐冒洋芋美食節”的煙火升騰,再到龍陵縣首屆越野跑的活力迸發,文化活動與旅游體驗的碰撞,讓“打卡龍新”變成了“讀懂龍新”。而蚌渺湖周末營地的星空露營、圍爐煮茶,更是將自然野趣與現代休閑結合,讓“短暫旅居”升級為“深度沉浸”,讓每一位訪客都能在山水間找到心靈的棲息地。

生態打底,讓“綠色”成為最普惠的“康養福利”。龍新鄉堅守“生態立鄉”理念,將雪山、蚌渺湖等生態地標轉化為康養旅居的核心吸引力,徒步雪山感受負氧離子“洗肺”,泛舟蚌渺湖邂逅“舟行碧波上”的詩意,在中草藥泡腳中體驗民族醫藥智慧,圍爐煮茶時靜享田園慢生活......在守護“綠色顏值”的同時,龍新鄉更將生態優勢轉化為民生福祉。通過推廣浙江“千萬工程”經驗,實施污水處理、垃圾治理,讓村容村貌“凈起來、美起來”;依托黃草壩溫泉等資源打造的康養旅居項目,讓“住下來”的游客既能享受自然饋贈,也能感受“家”的舒適。如今的龍新,藍天映碧水,村寨嵌綠野,“生態康養”不再是口號,而是觸手可及的生活日常。

從“觀光打卡”到“康養旅居”,從“單一景點”到“全域畫卷”,龍新鄉的農文旅融合實踐,正以“破圈”之勢證明,鄉村振興的“顏值”,在于山水相映的生態之美;而“內涵”,則藏在產業興旺的活力里、文化傳承的根脈中、康養旅居的溫度間。這里的故事,才剛剛開始。